DDPとは?他のインコタームズとの違いやメリットを解説

DDPとは、売り手が関税・消費税を含む全ての費用とリスクを負担する貿易条件です。他のインコタームズとの違いやインボイスの書き方を解説します。

越境ECを運営する事業者の中には、海外発送時の関税や消費税の負担、手続きの煩雑さに悩んでいる人もいるのではないでしょうか。輸送条件の選択は利益や顧客満足度に直結する重要な要素です。

この記事では、インコタームズの一つである「DDP(関税込み持込渡し条件)」の基本的な仕組みや他のインコタームズとの違い、事業者・購入者それぞれのメリット・デメリットを解説します。

DDPとは

DDP(Delivered Duty Paid)とは、「関税込み持込渡し」を意味するインコタームズ(貿易取引条件を定めた国際ルール)の一つで、売り手が最も広範な責任を負う条件です。輸出通関、国際輸送、保険、さらに輸入国での関税・消費税の支払いまで、売り手が一括して対応します。

荷下ろし作業は買い手の責任となりますが、越境ECの関税対応に不安を抱える購入者の、手続き面での負担が軽減されるという特徴があります

このようにDDPは「買い手の手続き負担を減らし、売り手が多くの義務を引き受ける」条件で、買い手の購買意欲を高めたい場面で採用されます。

特に米国では2025年8月にデミニミスルール(800ドル以下の貨物に関税・消費税を免除する)が撤廃され、すべての輸入品が課税対象となったため、DDPの注目度が上昇しています。売り手がコストを負担し手続きを代行することで、買い手の負担を軽減して取引の障壁を下げる効果が期待されます。海外展開を目指すEC事業者にとって、DDPは有力な選択肢となるでしょう。

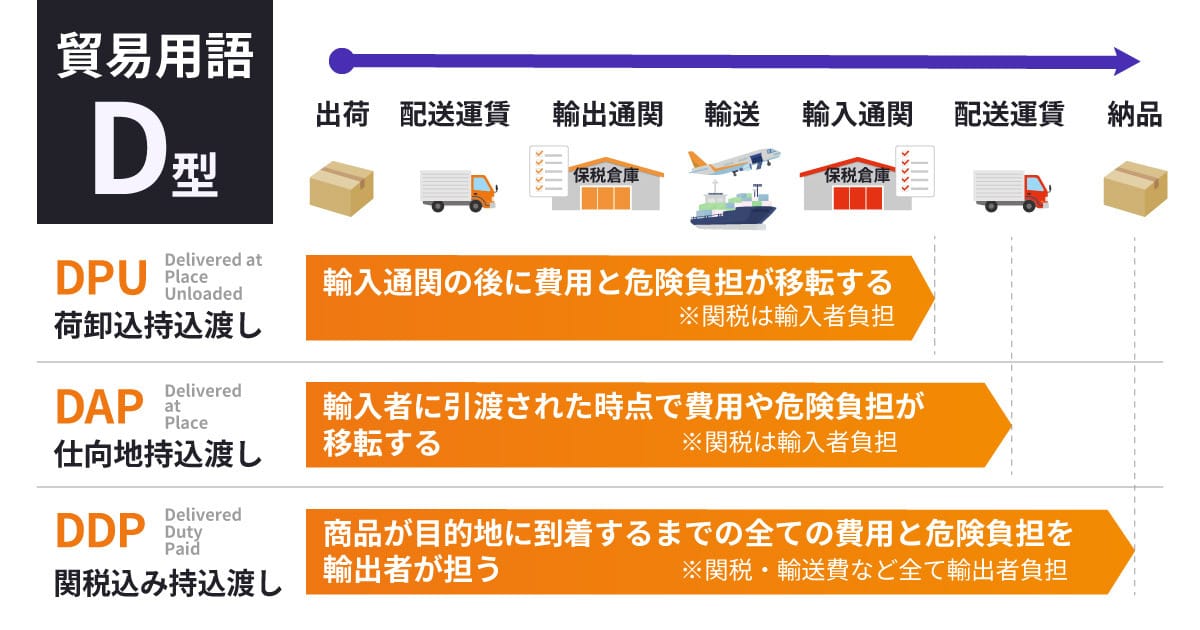

DPUとの違い

DPU(Delivered at Place Unloaded)は、インコタームズ2020で新たに定義された条件で、売り手が買い手の指定場所まで商品を輸送し、さらに荷下ろしまで責任を持つ点が特徴です。

DPUは、荷下ろしのリスクを売り手が引き受けることで、買い手の安心感を高める効果がありますが、売り手側には追加の手間やコストが発生します。

DAPとの違い

DAP(Delivery at Place)は、インコタームズにおける「仕向地持込渡し」の意味で、DDPとは売り手・買い手それぞれの責任範囲が異なります。

売り手は、買い手が指定した場所までの輸送費用とリスクを負担します。ただし、輸入通関や関税・消費税の支払いは買い手の責任となるため、DDPと比べて売り手側の負担は限定的です。

越境ECにおいては、買い手が通関手続きや税金の支払いに不慣れな場合、商品到着後に追加対応が必要となるケースもあります。これが購入体験に影響することもあるため、事前の説明やサポート体制を整えることが重要です。

DDPでは、売り手が商品到着までの手続きやコストのほとんどを負担するため、買い手は煩雑な手続きを回避できます。どちらの条件を採用するかは、取引相手の業務リソースや国ごとの制度、商品特性などを踏まえて検討する必要があります。

DDUとの違い

DDU(Duty Delivery Unpaid)は、インコタームズ2000で使用されていた取引条件で、売り手が輸送費やリスクを負担し、輸入通関や関税の支払いは買い手が行う形式です。

2010年のインコタームズ改訂でDDUは廃止され、現在はDAPがその代替条件とされています。ただし、DDUが使われるケースは今でもあり、その際はインボイスに「As per Incoterms 2000」と明記することが必要です。

DDUとDDPの違いは、輸入地での通関手続きや関税支払いを誰が担うかです。DDPでは売り手が輸入通関の手続きや関税を負担するため、買い手の負担が軽減されます。一方、DDUでは買い手がそれらを受け持つため、越境ECではトラブルの原因になることも考えられます。

現在のインコタームズではDDUは非推奨ですが、過去の契約や慣習で使われることもあるため、基本的な理解は欠かせません。

DDPの歴史

DDPは、インコタームズの中でも古くから存在する条件で、売り手が最大限の責任を負う形式として位置付けられてきました。インコタームズは1936年に国際商業会議所(ICC)によって策定され、国際取引の標準化を目的に複数回の改訂が行われています。現在の最新版は2020年版です。

DDPは、特に海外市場への積極的な進出を図る企業が、買い手の負担を減らすために提示することが多く、企業の競争力を高める手段として注目されてきました。国際物流の高度化やEC市場の拡大に伴い、「買い手の手間を省く取引条件」が重視されるようになり、DDPの採用につながっています。

売り手が税金や通関手続きをまとめて処理するため、コスト管理やリスク対応がしやすくなる点も評価されています。DDPは単なる配送条件ではなく、戦略的な取引手法として進化してきた背景があります。

【事業者側】DDPのメリット・デメリット

DDPの採用は、売り手側にも利点がある一方、コストや手続き面での負担も生じます。ここでは事業者視点でのメリットとデメリットを整理します。

メリット

DDPを選択すると、売り手は「買い手の手間を省く取引条件」を提示できるため、交渉上の優位性を確保しやすくなります。

特に越境ECでは、関税や通関手続きに不慣れな購入者も少なくないため、「安心して購入できる」という印象を与えられます。包括的なサポートを提示して、競合との差別化を図ることも可能です。

また、輸送や通関業務を一括管理することで、手配業務の簡素化や納期管理の向上が期待できます。複数の物流業者と契約し、スケールメリットを活かせば、物流コストの削減にもつながるでしょう。

さらに、通関情報を把握しやすくなるので、商品の移動履歴(トレーサビリティ)や入荷スケジュールを正確に捉えられ、在庫管理の最適化も見込めます。加えて、DDPは買い手のストレス軽減にもつながるので顧客ロイヤルティが高まり、リピート購入や継続取引の促進にも寄与します。DDPは単なる配送条件ではなく、販売戦略の一部として機能するのが特徴です。

デメリット

DDPは売り手が輸出から輸入までの手続きをすべて担うため、責任範囲が広く、業務負担が大きくなります。輸送費や保険料に加え、関税・消費税・手数料の支払いも含まれるため、コストが増加しやすく、利益率への影響も考慮が必要です。

また、仕向地の税制や通関制度に通じていないと、予想外のトラブルが発生するリスクもあります。例えば、特定の品目が規制対象になっていると、手続きが複雑化し、納期遅延や追加費用の発生につながる可能性があるでしょう。DDPを選択するためには、現地での輸入者登録が必要な場合もあります。

さらに、関税率や税制が頻繁に変更される国では、出荷前に正確な税額を算出するのが難しく、販売価格にあらかじめ反映させることが困難になります。DDPを採用する際は、現地事情の把握と信頼できる物流パートナーの確保が不可欠です。メリットだけでなく、こうしたリスクも踏まえた上で、慎重に選択することが求められます。

【購入者側】DDPのメリット・デメリット

DDPは購入者にとって、手間が少なく利便性が高い取引条件ですが、一方で注意点も存在します。ここでは買い手視点でのメリットとデメリットを整理します。

メリット

DDP条件で商品を購入する最大のメリットは、輸入に関する手続きを売り手が担う点です。関税や消費税の支払い、通関書類の準備など、煩雑な作業を自分で行う必要がなく、初めて海外から商品を取り寄せる場合でも不安が少ないといえるでしょう。

また、費用を予め把握できるため予算管理がしやすく、予期せぬ追加請求に悩まされる心配もありません。さらに、通関や税金の処理がスムーズに進むことで、配送時間が短縮される可能性もあります。業務用資材や医療機器など、特に遅延や破損を防ぎたい商品の場合、納期の安定は大きなメリットです。

こうした利点により、DDPは「手間なく確実に受け取りたい」というニーズに応える条件として、個人事業主や法人のEC事業者に選ばれやすくなっています。

デメリット

DDPは便利な条件ですが、購入者にとっても注意すべき点があります。まず、輸入手続きを売り手に任せるため、通関の進捗状況や配送の詳細を把握しづらくなります。特に納期が重要な場合や、特定の通関業者を指定したいケースでは、柔軟性に欠けると感じることもあるでしょう。

また、売り手がすべての費用を負担する分、DDPで提示される価格はDAPなどと比べて高くなる傾向があります。購入者が関税や消費税を自己負担する場合、価格交渉の余地が広がることもありますが、DDPではその選択肢が限られます。

さらに、売り手が現地の制度に不慣れな場合、通関トラブルが発生する可能性もゼロではありません。

DDPは買い手にとって手間が省けて便利なものの、価格維持や管理面での自由度を重視する場合には慎重な判断が求められます。DDPを選ぶ際は、売り手の経験や対応力を確認し、価格と利便性のバランスを見極めることが重要です。

DDPが適しているケース

DDPは、買い手の負担を減らす取引条件として、多くのビジネスシーンで効果を発揮します。以下のようなケースでは特に有効です。

• 高価な製品を取り扱っている場合:関税や消費税の負担を売り手が引き受けることで、購入者の心理的ハードルを下げられる

• 顧客満足度を重視している場合:手続きの簡素化により、スムーズな購入体験を提供でき、ブランド価値の向上につながる

• 継続的な購入や定期的な取引を促したい場合:煩雑な手続きが不要なため、購入者の満足度が高まり、継続的な取引が期待できる

• 買い手が初めて海外取引を行う場合:通関手続きや税金の処理に不慣れな顧客に対して、安心感を提供できる

• 納期や在庫管理を重視する場合:売り手が通関まで管理するため、納品スケジュールの予測がしやすく、業務効率が向上する

DDP条件での出荷手順

DDP条件での出荷は、売り手が輸出から輸入、納品までの全工程を管理します。以下は一般的な実務フローの一例です。

- 契約締結:売買契約を交わし、インボイスに「DDP: 仕向地〇〇」と明記する

- 輸出準備:売り手が商品を梱包・ラベル付けし、必要な輸出ライセンスを取得する

- 輸出通関:売り手が自国での通関手続きを行い、輸出許可を得る

- 輸送手配:船舶や航空便を手配し、必要に応じて貨物保険に加入する

- 輸入通関:目的国に到着後、売り手または代理業者が通関手続きを行う

- 税金支払い:売り手が関税・消費税などの費用を支払い、通関を完了させる(一般的には通関を請け負う配送業者が立替払いし、のちに売り手に請求される)

- 最終配送:買い手の指定場所まで商品を輸送し、納品する

- 商品譲渡:買い手に商品を渡し、取引が完了する

この流れにおいて、買い手の費用負担はほぼなく、売り手が通関遅延や為替変動などのリスクに対処する必要があります。

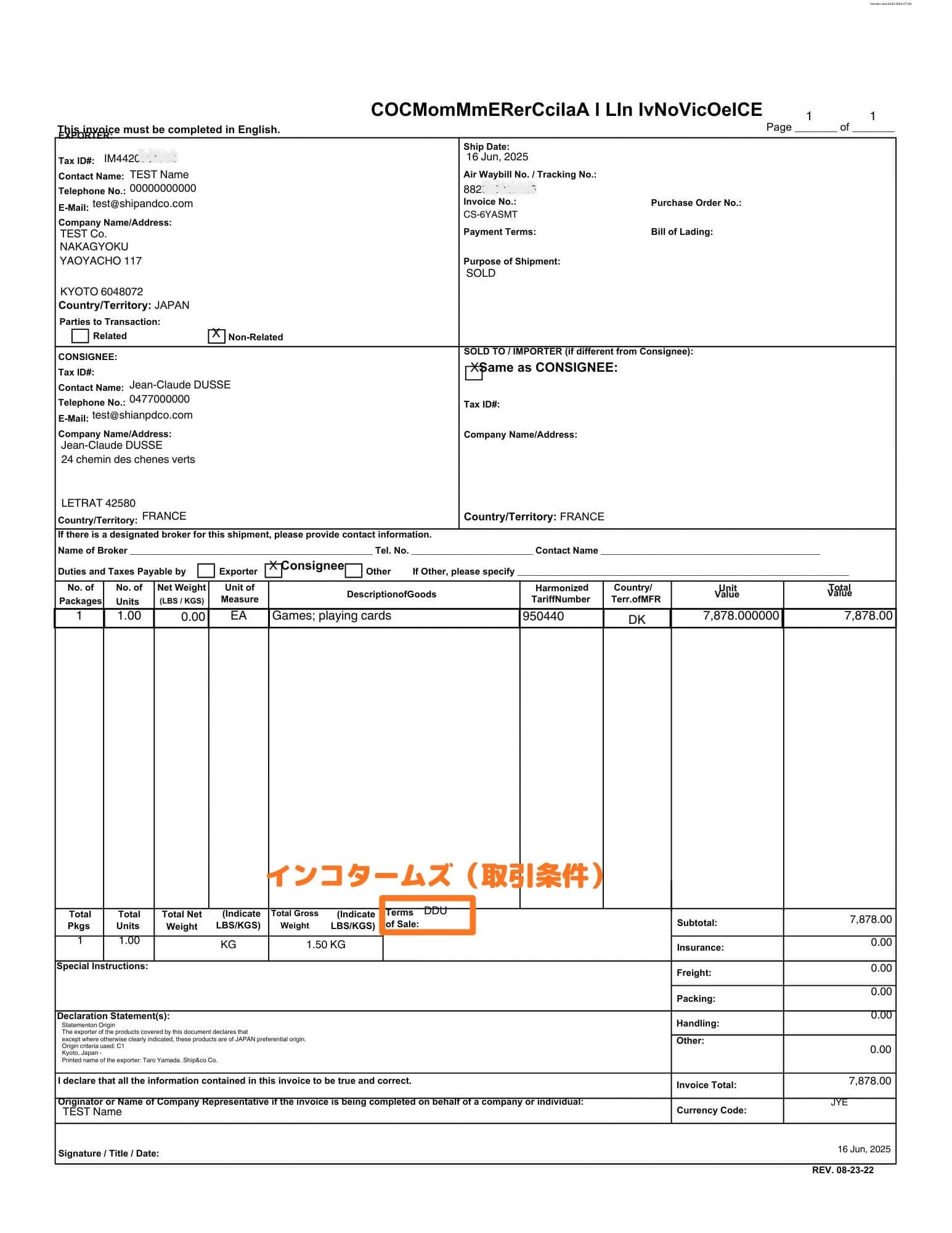

インボイスでのDDPの書き方

コマーシャルインボイス(Commercial Invoice)は、国際取引において税関判断の基礎となる重要書類です。税関はこのインボイスを基に、商品の内容や関税の支払い責任者を判断します。そのため、取引条件の記載が不明確な場合、通関が滞り、配送遅延の原因となる可能性があります。

特にDDP条件では、売り手が関税・消費税を負担するため、その責任範囲を明確に示すことが不可欠です。インボイスには「DDP」と明記して税関との認識齟齬を防ぐことが、スムーズな通関につながります。

以下の表は、インボイス作成時に記載すべき主な項目と注意点をまとめたものです。なお、インボイスは税関提出用の正式書類のため、英語での記載が必要です。

以下の表は、インボイス作成時に記載すべき主な項目と注意点をまとめたものです。なお、インボイスは税関提出用の正式書類のため、英語での記載が必要です。

各配送会社のDDP対応状況

DDP条件での発送については、配送会社によって対応状況が異なります。特に米国向けでは、2025年8月以降のデミニミスルールの廃止により、DDP対応の有無が取引可否に直結するケースもあります。以下の表は、主要な配送会社4社のDDP対応状況をまとめたものです。

※対応状況は2025年9月時点でのものです

買い手が関税や手数料を支払うことになると取引が成立しにくくなるため、米国向けの販売では配送業者がDDPに対応しているかどうかを確認することが求められます。

Ship&coのDDP対応について

国際配送では、配送方法やコストの違いを理解することが、スムーズな取引を実現するための重要なポイントです。特に、関税や消費税を誰が負担するのかを明確にすることは、顧客満足度やトラブル回避に直結します。

Ship&coでは、こうした課題に対応するためにDDU・DDP配送オプションを用意しています。こちらのページでShip&coのDDU・DDP配送オプションについての最新情報を、こちらのページではアメリカへの出荷におけるデミニミスルール廃止とDDP対応についての情報を確認できます。国際配送を効率的かつ安心して行いたい事業者の方は、ぜひShip&coをご利用ください。